今日は極東地域の少数民族「ナナイ人」の歴史や昔の暮らしについて紹介します!

ナナイ人(Нанайцы)

ナナイ人はロシア極東地域や中国の黒竜江(アムール川)流域に暮らす少数民族。中国語では「赫哲(ホジェン)族」。日本語では「ナナイ」や「ナナイ族」と記されることが多いです。

ロシアと中国を合わせて16,000人程度がいるとされています。

ロシアでの総人口は11,671人、そのうち92%の10,771人がハバロフスク地方に暮らしています。(2010年の統計より)

ツングース系の民族で、宗教は19世紀後半に改宗したロシア正教。ただ伝統宗教も根強く人々の間に残っています。

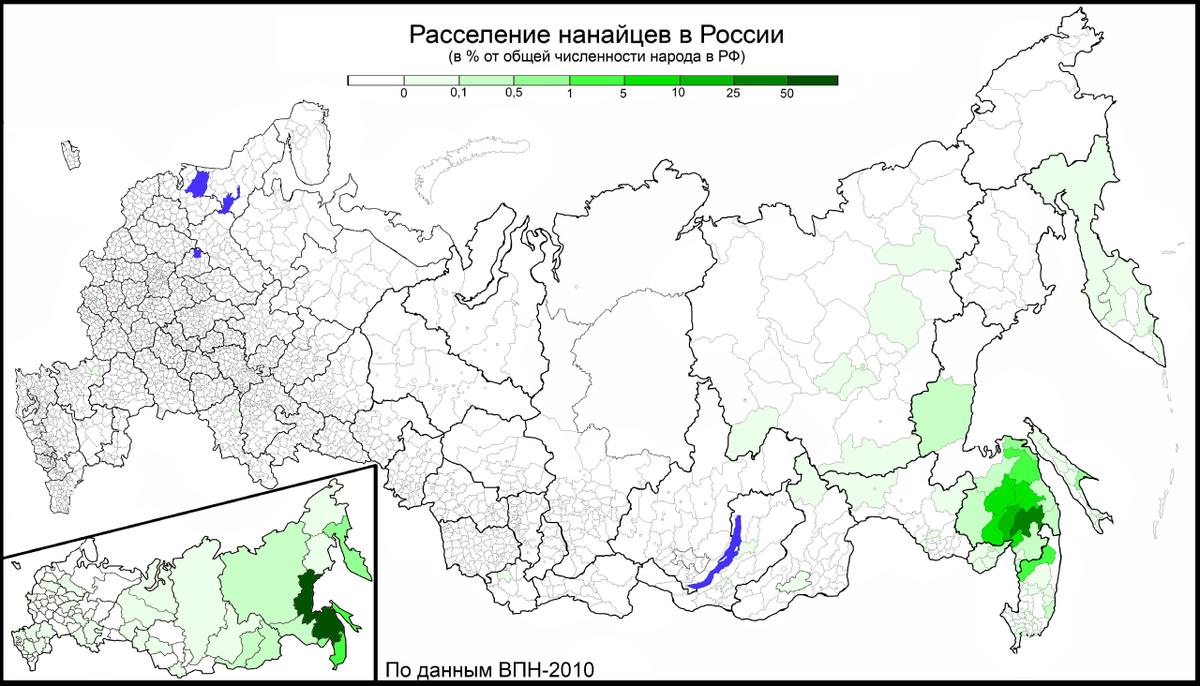

ナナイ人の住んでいる地域。緑色が濃いほど人口に占めるナナイ人の割合が大きい。

Автор: на основе карты https://n-avdeev.livejournal.com/3495.html - сам нарисовал, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42171450

ナナイ人の歴史

ナナイ人がロシアの歴史に現れるのは17世紀。ハバロフなどによる極東探検時の記録に出てくるのが最初です。そのころにはすでに民族として成立し、アムール川沿いに暮らしていたようです。

17世紀、ナナイ人が暮らしていた地は、南進してきたロシアと清国(中国)の係争地となりますが、清国が戦争に勝ったため1689年以降は正式に清国領となります。

清国の支配下でナナイ人は自治を認められ、伝統的な暮らしを続けていたようです。

その後清国は弱体化し、欧米列強からの干渉を受けるようになります。ロシアからも例外ではなく、1858年にアイグン条約、1860年に北京条約を結びます。この2つの条約により、ナナイ人が暮らしていたアムール川領域のうち北部はロシア領となります。

ロシア領になったのち、ロシアやソ連政府の政策の影響もあり、伝統的なナナイ人の暮らしは徐々に廃れロシア化。現在に至ります。

ナナイ人小話

ナナイ人が漁に使っていた船。

By Andshel - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25386497

ナナイ人は伝統的に漁業と狩猟を生業にしていました。

漁業も狩猟も独自に発達させた道具を利用して行っていたそうです。

狩猟では、冬には衣服や靴に使用する毛皮をとるための狩りも行いました。

白樺の木などから犬ぞりを作り、移動に使用していました。

ナナイ人の冬の家を再現したもの。

By Andshel - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23654401

ナナイ人は冬と夏で異なったタイプの家に住んでいました。

冬の家は木で建てられたログハウスのような住居や、土を掘ったところに木材で骨組みをつくった小屋のような住居に暮らしていました。

夏は木材で骨組みを作ったテントのような住居に暮らしていました。

冬の住居は常設ですが、夏の住居は夏の時期に建て、夏が終わると解体していたようです。

ナナイ人の夏の家を再現したもの

By Andshel - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24975806

以上、ナナイ人についての紹介でした!次の民族もお楽しみに。

これまで紹介した民族はこちらから!